长津湖本来只是朝鲜北部的一个人工水库,却因为一场战役而闻名于世。

在中国的战史中,长津湖战役并没有长篇大论的叙述,相对其他一些朝鲜战争的惨烈战役,长津湖有一笔带过的感觉。

这并不代表这是一场无关紧要的战役。正相反,这是改变了朝鲜战争局势的一场战役,是中美双方王牌部队改变历史进程的一场对决。

然而因为这场战役过于残酷,以至于我们和美国人都有意无意地不太想去回忆这段历史。

真实地去回忆代价巨大的战斗,是一件十分痛苦的事情。

事实是,志愿军九兵团与美军在最低温度达到零下四十度的长津湖殊死搏杀的 28 天,可以称之为朝鲜战争中最残酷的会战,没有之一。

抗美援朝战争中的惨烈战役有很多,比如说松骨峰、上甘岭,但是这两者的惨烈和长津湖的惨烈并不相同。

为什么用「最残酷」来形容长津湖战役?

因为长津湖的志愿军战士们,除了要对抗美军占据绝对优势的炮火之外,还有一个比炮火更大的敌人。

那就是严寒。

仓促入朝作战的九兵团,大多数人根本没有来得及换装,穿着南方薄棉衣就匆忙赶赴了零下几十度的长津湖战场,这导致的场面之惨烈,远非文字描述可以感受。

按照 1988 年总后勤部发布的数据,九兵团在长津湖战役中,战斗伤亡 21366 人,冻伤(含冻死)30732 人,合计总减员数为 52098 人。

其中战斗伤亡中的 2 万多人中,大多数也被冻伤。有数据说志愿军的冻伤数占到总减员数的百分之九十。

不管怎么说,酷寒造成的冻伤减员是九兵团损失的最大因素,这是没有疑义的。

后来当上中央军委副主席兼国防部长的迟浩田,长津湖战役时是在九兵团二十七军七十九师二三五团三营干副教导员。据他回忆,当时他是全营唯一一个没有冻伤的人。严寒环境对志愿军的影响可想而知。

然而就是在这样一个残酷的环境下,第九兵团还是完成了战略目标,不仅没有让美军突破到江界,反而一路把东线美军追到了三八线以南,迫使美军的王牌部队开启了有史以来「路程最长的退却」。

这种钢铁一样的意志,也让美军佩服不已。陆战一师的阿尔法上校在战后就认为,「如果中国人拥有足够的后勤支援和通信设备,陆战队将不可能逃离长津水库。」

说到这儿又想骂苏联人,自己小弟出事躲后面不说,等中国决定出兵后自己又怂了,连空军支援的风险都不想冒。志愿军前两次战役如果有苏联援助的武器装备再加上苏联的空军支援,抗美援朝的历史都可能要改写。

历史不容忘却,历史更不能被扭曲。

志愿军入朝后的第二次战役,历史上又称为「清长之战」。因为第二次战役同时在西线和东线爆发,西线是在清川江附近展开的,而东线的战役是在长津湖周边打的,也就是我们熟知的「长津湖战役」。

这是改变了朝鲜战争走向的一场战役。第二次战役结束,就把美国人赶到三八线以南了。而第二次战役的意义,则远远不只是体现在军事层面。

这次战役之后,全世界都对中国肃然起敬。包括美国人在内,世界上再也没有人会认为「中国并不是一支不可侮的力量」(麦克阿瑟语)。

朝鲜战争爆发后,随着美国下场干预,毛主席就预感战事的发展可能会变复杂,在 1950 年 7 月,就把前身东北野战军的第 13 兵团调到了鸭绿江边,组成东北边防军,以防万一。

后来朝鲜战局恶化,美韩联军越过三八线,毛主席觉得还不保险,又点名把正在东南沿海演练准备进攻台湾的第九兵团调到了津浦线的山东段,准备随时赶赴东北边境。

九兵团的前身是华东野战军,时任兵团司令宋时轮,在孟良崮战役中歼灭张灵甫师,渡江战役时炮轰英国「紫石英号」,是赫赫有名的精锐之师。

毛主席之所以点名第九兵团,正是因为第九兵团作风顽强、敢打硬仗。后来九兵团在朝鲜战场的表现证明,这确实是一支铁军。

第九兵团三个军全部到达山东时,是在 1950 年 10 月底,当时还没有打算马上进入朝鲜,因为要入朝参战的话,必须要经过几个月的准备,特别是要准备兵团 15 万人的御寒物资,毕竟谁都知道朝鲜零下几十度的环境不是闹着玩的。

然而朝鲜战局的发展瞬息万变。

秘密入朝的 13 兵团在 10 月 25 日,就在温井这个地方碰到了大摇大摆杀向鸭绿江的南韩军队。被击溃的南韩军队一边鬼哭狼嚎往回跑一边喊着中国军队来了,美军说淡定,中国军队用得着这么大惊小怪?退后,看大哥的。

然后不出意外地,美军在云山遭到了志愿军的包抄,被打了一个措手不及,被志愿军一路追到了清川江以南。这就是志愿军入朝后的第一次战役,时间点是

10 月 25 日到 11 月 5 日。

麦克阿瑟对此并不在乎,还是觉得志愿军只是碍于面子象征性地出兵,不可能大规模入朝,而且他对端着步枪入朝的志愿军的战斗力十分蔑视,说什么「中国并不是一支不可侮的力量」,为此非常乐观地向国会表示,消灭中国志愿军不费吹灰之力,绝对不耽误小伙子们回国过圣诞节。

甚至,第二次战役进行到志愿军要反攻的头一天,也就是 1950 年 11 月 24 日,麦克阿瑟还向全世界宣布他要发动「圣诞节总攻势」,两个星期结束战争,信誓旦旦地说圣诞节前肯定让士兵回家。

此时狂妄的麦克阿瑟还不知道,他发明的「圣诞节攻势」这个词汇,即将成为美军甚至是世界战争史上最具讽刺意味的词汇。

战后麦克阿瑟不认账了,死皮赖脸地说自己没这么说过。不过从战后他把战争失败的责任推给杜鲁门这事来看,老麦做出翻脸不认账的事也没啥可奇怪的。

总之,即使第一次战役被志愿军打了一个落花流水,麦克阿瑟也没觉得中国军队有什么了不起,不影响他可以三下五除二消灭志愿军的判断。

1950 年 11 月 7 日,麦克阿瑟集结了撤退到清川江的联合国军 22 万人,从东西两线朝着中朝边境展开了全面进攻,打算毕其功于一役,一举打到鸭绿江边。这标志着第二次战役的开始。

彭德怀在第一次战役结束后,就预测到美军马上会卷土重来。考虑到双方实力的巨大差异,设定了边打边撤诱敌深入的战术,然后由三十八军和四十二军迂回到敌军后方,然后包美军的饺子。(此役三十八军在西线立了大功,战后彭德怀激动地说「三十八军万岁」,从此「万岁军」成了三十八军的代称。)

然而这个战术有一个关键点,就是如何确保东线的安全。因为不仅仅是彭德怀想包美军的饺子,麦克阿瑟也打算包志愿军的饺子。

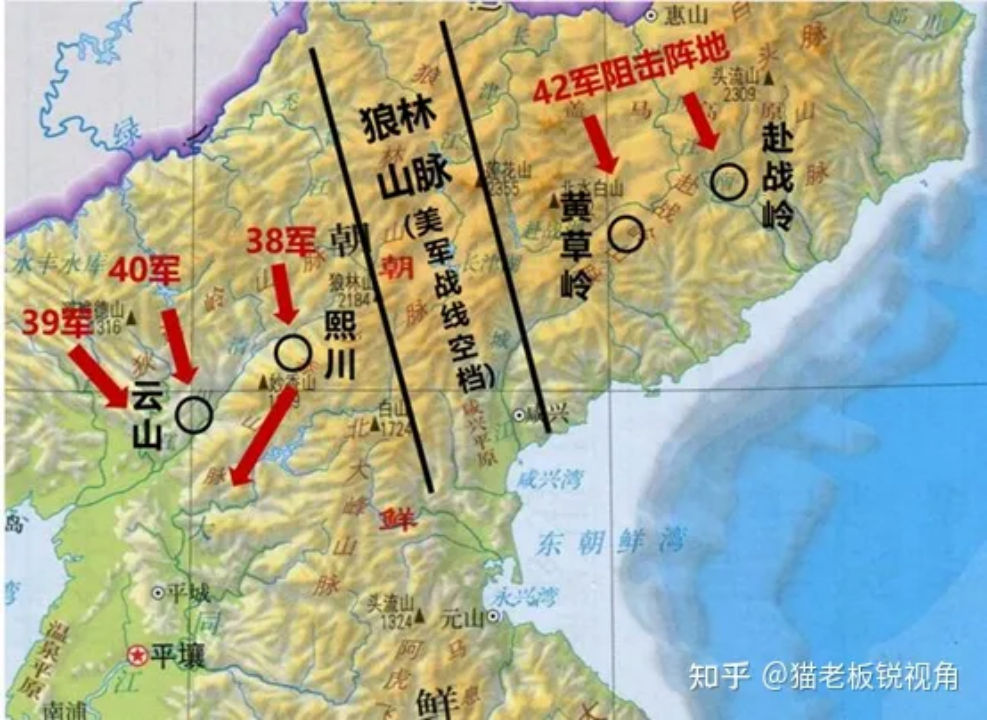

在朝鲜北部有一条纵贯南北的狼林山脉,把朝鲜北部天然地分成了东西两边,这也就是我们所说的东线和西线。

按照麦克阿瑟的计划,是要把西线的第八集团军作为主攻,东线的第十军作为奇兵,齐头并进。然后第十军的战略目标是攻下北朝鲜的临时首都江界。根据战况需要,再决定是否要第十军迂回到西线志愿军的背后,和第八集团军对志愿军进行夹击。

也就是下图这个意思。

麦克阿瑟自从仁川登陆大获成功之后,对抄后路这一招上瘾了。不过这战术计划不可谓不毒辣。

首先一点,江界此时是北朝鲜的临时政府,如果被美军拿下,那金日成只有跑到中国东北建立流亡政府。那就妥妥地搞成了斯大林战前设想的那样,真的把战火引到中国境内了。

其次,更危险的是,万一东线美军真的迂回到西线 13 兵团的背后,那等待志愿军的将是大败,甚至全军覆没都不是没可能。

这两个结果,无论哪一个,都是中国接受不了的。

所以,阻挡住甚至是全歼东线的第十军,成为了志愿军能否取得第二次战役胜利的关键。

率先入朝的 13 兵团要在西线和美军的第八集团军硬碰硬,所以只派出四十二军的两个师(一部分在西线)在东线阻击美军第十军和海军陆战一师的近十万人,考虑到武器装备的巨大差大差别,这点兵力根本不可能挡住美军。

要想完成第二次战役的战略目标,只有一个办法。

那就是让还在国内准备物资的第九兵团紧急入朝,赶赴东线长津湖战场。这就是九兵团仓促入朝的历史背景。

朝鲜战况紧急,本来中央希望第九兵团在 10 月底就开赴前线,但是物资准备根本来不及,在兵团司令宋时轮的坚持下,把入朝时间改为了 11 月 15 日。

但是 11 月 7 日西线已经开打了,如果等物资都准备好再赶赴前线,那西线战况如果恶化,极可能出现新中国无法接受的结果。

毕竟新中国决定出兵朝鲜,除了毛主席等少数几个人之外就没人看好,所以主席他们也是冒着巨大的风险的。打好了国内的什么问题都能解决,打不好甚至被美军赶出朝鲜,

那将面临巨大的麻烦。这不仅仅是兵败的问题,更牵扯到新中国这个新生政权能否巩固的问题。

不过按道理来说御寒物资的配备是必不可少的,毕竟长津湖那个苦寒之地的恐怖寒冷,没有棉大衣简直不可想象。

但是后勤供应这事,牵扯到各军区之间的协调、负责人的交接以及制作能力、运输能力等问题,非常复杂,绝不是某一个人能把这个责任承担起来的。

总之,结果就是九兵团所需的棉衣棉被都没有备齐。

在中央军委的催促之下,宋时轮带领九兵团奔赴东北。到沈阳时,东北边防军一看九兵团穿着单薄的衣装要入朝,大吃一惊,立即动员火车站在场的人员脱下身上的衣帽和九兵团士兵换装,但是这属于杯水车薪。

东北军区副司令员贺晋年也急令把仓库中的 5 万件棉衣棉鞋发放给九兵团。但是僧多粥少,只能分开发放,有的人拿了棉大衣,有的人拿了棉裤,有的人拿了棉帽。

御寒物资的缺乏,导致九兵团进入长津湖地区的第一天,就冻伤了 700 多人。

但军情十万火急,九兵团顾不上这些了。

不过近些年有些言论说,九兵团大量冻伤减员的根本原因是因为棉大衣没有配备上,言外之意是仓促出兵是一个错误。其实棉大衣的缺乏并不是九兵团减员严重的根本原因,而是包括棉大衣在内,各方面的后勤都跟不上。

换句话说,即使棉大衣充足,在当时长津湖最低零下四十度的气温下,这玩意也不顶事。这个从美军的冻伤人数也达到七千多人就可以看出来。美军可是有着包括鸭绒睡袋等超级先进的御寒装备的,一样出现了大量的冻伤问题。

长津湖的冬天,根本就不是人能待的地方。后来美军也对中国军队佩服得五体投地,他们十分不理解,穿着单薄衣物长时间在零下几十度的雪地里埋伏的中国人,怎么可能生存下来?

但志愿军的战士们,确实做到了。

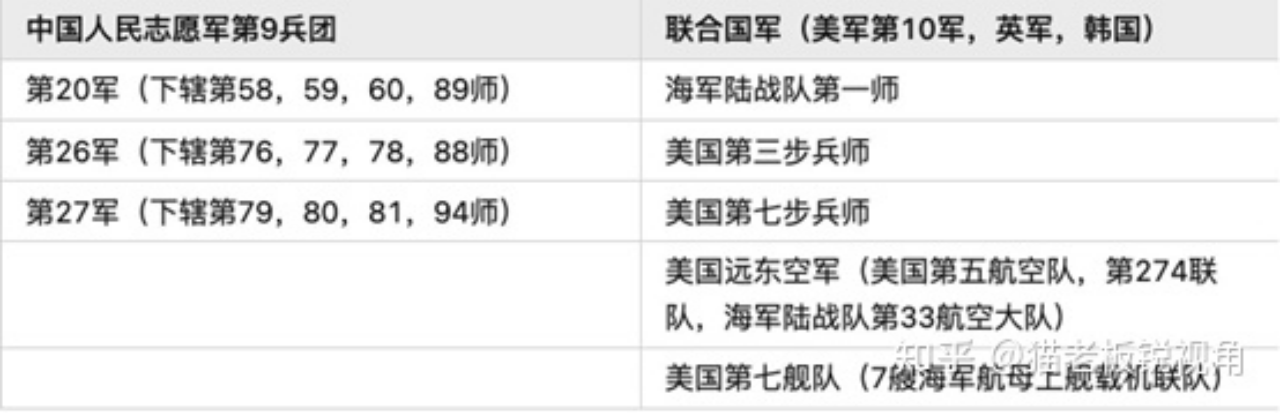

先了解一下长津湖战役中中美两军的参战兵力。

志愿军这边是 9 兵团的三个军,合计 15 万人。联合国军那边主要是美军的第十军为主导,海陆空合计兵力大约是 10 万人。

从人数上来说九兵团并不比联合国军有绝对的优势,但这却是唯一有点优势的地方了。看一下九兵团和陆战一师的装备对比,就会明白后来九兵团在长津湖的胜利依靠的是什么。

【空军】

美军:东线投入飞机数量约 1000 架,地面部队营单位就可以呼叫航空火力支援。

志愿军:飞机 0 架,防空武器基本为零。

【坦克】

美军:陆战一师配备坦克 85 辆。

志愿军:坦克 0 辆。

【通讯】

美军:排级开始配备电台联络设备。

志愿军:团级以上有少量电台。营级以下的通信手段是哨子、军号、信号弹、手电筒,当然,还有「吼」。

【火炮】

美军:155 毫米榴弹炮 18 门,105 毫米榴弹炮 54 门,107 毫米迫击炮 36 门,81 毫米迫击炮 36 门,75 毫米战防炮 36 门,60 毫米迫击炮 81 门。

志愿军:列数字太枯燥,这么说吧,陆战一师,一个师的重武器配备数量超过了 13 兵团和九兵团全军。

【后勤】

美军:鸭绒睡袋等御寒物资一应俱全。伙食丰盛得跟天天过年一样。

志愿军:御寒物资严重缺乏。很多人自带 7 天口粮入朝。入朝后很快断粮。

之所以列出这么多枯燥的数字,就想说明一个问题:任何人一看这装备对比,第一反应就觉得这仗没法打。打过传奇游戏的应该容易理解,这跟全身满级装备的玩家面对新手村出来打怪升级的新手是一个道理,基本上就是秒杀。

美军当然也这么想。但是他们还没想到,他们会遇上一群什么样的人。他们不是新手,而是经过几十年残酷战争环境历练、为了胜利完全置生死于度外的中国士兵。

1950 年 11 月 27 日,长津湖战役正式开打。

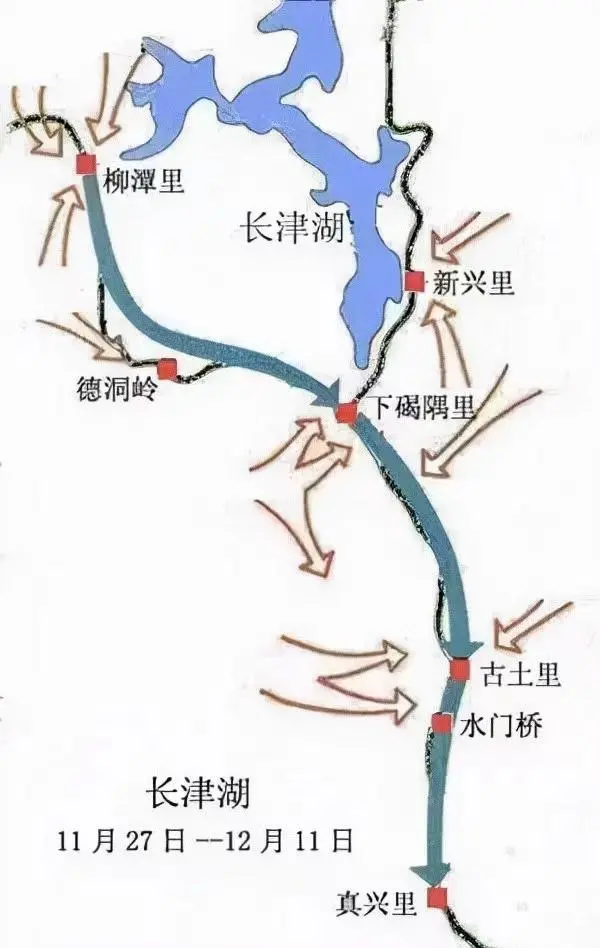

长津湖战役参考上图,可以理解成一个「Y」形,主要战斗地点是在长津湖右侧的新兴里和下碣隅里,以及左侧的柳潭里。

「Y」的尾巴那儿是古土里的水门桥,就是后来拦截美军逃跑的重要关卡,之前挺火的那部《长津湖之水门桥》的电影,就是描述这个事的。美军通过水门桥后,一路到真兴里,然后从兴南港上船一路跑回了三八线以南。

激烈的战斗基本就发生在上述这几个地点。

本来志愿军司令部的计划是西线和东线同时在 11 月 25 日发起反攻,但是后勤补给的严重不足,加上恐怖的严寒,导致九兵团并没有按照计划进入进攻位置。所以西线在 11 月 25 日发起大反攻的时候,东线战场并没有动静。

此时的九兵团还在紧急秘密潜入阵地。除去 26 军作为预备军还在后方,20 军和 27 军共十万人,白天隐蔽晚上急行军,在几乎没有补给的情况下,居然在美军的眼皮子底下进入到了预设阵地没被发现。

咱们一直说新中国陆军是「史上最强轻步兵」,全世界无出其右,这句话一点不是夸张。你要说特种兵小分队进行穿插迂回这不是什么特殊技能,但是能把成建制的大部队穿插迂回到敌后,还真是新中国军队所特有的狠活。

很多人可能不理解大部队穿插迂回的难度。上万人甚至几万人跑到敌人后方去,人吃马嚼,武器供应,后勤运输,哪个不是要大张旗鼓的?

敌人眼瞎吗?怎么可能不被发现?最主要的是跑后方去作战不需要后勤供应吗?

这是美军无论如何也理解不了的,因为美军离开了后勤供应基本就是寸步难行。

这就是新中国的军队在几十年艰苦卓绝的环境中练就的绝活:无后方作战。每个人携带几天的口粮,携带着少量的弹药,完全就靠大脚板,根本没有后勤供应,就敢穿插到敌人后方去。

这种违反军事常识的做法,在朝鲜战场上让美军吃尽了苦头。睡得迷迷糊糊地,一声哨响,旁边就呼啦冒出一群志愿军围着就打,都不知道从哪冒出来的。

这种大规模穿插战术,前提是战士要有严格的团队精神、钢铁一样的意志力、异于常人的忍耐力,因为断粮断弹药是极可能发生的。这些素质,在新中国的军队身上体现得淋漓尽致。

在长津湖战场也是一样,美军侦察机天天侦查,愣是没发现十万大军已经潜入新兴里、柳潭里、下碣隅里各个阵地。

为了防止被敌机发现,志愿军经常性地在零下几十度的环境里趴在地上一动不动几小时,这种忍耐力,绝对不是靠强制命令可以做到的,这完全是一种信仰在支撑。

11 月 27 日晚,美陆战一师和陆军第七师正在山路上行进,几乎是一刹那间,突然就从山林中传出惊天动地的军号声和呐喊声,接着就看见无数中国士兵从旁边的山林中跃出,嗷嗷叫着直扑美军。第二天一早,绵延 70 公里的联合国军就被志愿军给切割成了 5 段,形成了 5 个包围圈。

美军差点就给吓成神经病。方圆 100 里天天都有侦察机在盯着,中国人是从哪冒出来的?神出鬼没啊,这特么也太吓人了。

新兴里、柳潭里、下碣隅里的战斗基本是同时开打的。

驻守在新兴里的是陆军第七师 31 团。这个 31 团就是在长津湖电影中被全歼的那个「北极熊团」,团长麦克莱恩阵亡。他们的团旗成了战利品,一度还差点被厨房蒸馒头当成屉布用,目前在中国人民革命军事博物馆。

不过从严格意义来说,美军 31 团并没有被全歼,其间有少量突围的士兵还是侥幸逃到了下碣隅里。

新兴里之战,从 11 月 27 日打到 12 月 1 日,美军 31 团被成建制地歼灭,这也是整个抗美援朝战争中,志愿军唯一一次成建制地全歼美军。

柳潭里那边的战况却不容乐观。

柳潭里驻扎的是陆战一师的主力。

柳潭里的地理位置比新兴里更重要,因为这里是公路交汇点,有一条公路是通向陆战一师指挥所的所在地——下碣隅里的。如果这条公路被截断,那柳潭里的陆战一师就难以逃回下碣隅里,所以战斗格外地激烈。

实际上在 27 日这天,陆战一师得到情报,说中国军队已经于 11 月 20 日就进入了柳潭里,但是陆战一师无论如何不敢相信。这么多天,中国人不生火不做饭?中国人不用住帐篷?侦察机天天在天上飞怎么可能发现不了?

事实是,中国士兵确实不生火,饿了一口雪一口炒面;中国士兵确实不住帐篷,就是穿着单薄的棉衣潜伏在雪地里。美国人打死也理解不了这也能在长津湖这样的环境里生存,但是中国志愿军做到了。

11 月 27 日晚上 10 点,和新兴里发生的一样,突然之间铺天盖地的军号声和呐喊声响起,伴随着密集的炮火,无数中国士兵从山林里跃出冲向美军。

但是志愿军打了一会就发

现情况不对,美军越打越多。战前估计美军兵力是两个营,现在才发现估计两个团都不止。

这就麻烦了。安排了两个师进攻柳潭里,是按照美军两个营来设计的,计划是要全歼柳潭里之敌。这敌人一下子增加了一倍不止,考虑到双方武器装备的巨大差距,再一个长时间潜伏导致的冻伤减员问题,现在不是能不能全歼美军的问题,而是能不能把陆战一师堵住的问题。

志愿军面对的不仅仅是冻伤的问题,还有枪械也不给力,很多枪都冻得拉不开栓,攻击敌人最有效果的只能是手榴弹和白刃战。

而且早就断粮了,有的人甚至好几天都没东西吃,饿了只能吃几口雪。所以很多志愿军缴获敌人物资时,先去找有没有吃的。实在是饿得不行了。

不过狭路相逢勇者胜,美军先于志愿军挺不住了,或者说让志愿军不要命的攻击吓坏了。

11 月 28 日,开战两天后,联合国军司令部就指示第十军由攻转守,不再奢望往北挺进,而是固守长津湖。

11 月 30 日,被打蒙的美军发现固守长津湖也是奢望,决定全军撤退。

撤退路线是先撤回下碣隅里集合,然后全军向兴南港撤退。也就是说,美军准备要跑了。然而想跑也没那么简单,志愿军早就在从柳潭里一直到下碣隅里,设置了重重阻击阵地。

从柳潭里到下碣隅里 22 公里的距离,美军用了整整三天。一路上志愿军层层堵截,美军付出了惨重伤亡,才终于在 12 月 4 日到达了下碣隅里。

至于在下碣隅里的战斗,也是开始于 11 月 27 日,但是并不像新兴里和柳潭里那么大的规模。原因就是九兵团是打算在这里截住美军往南跑,在新兴里和柳潭里的美军撤回之前,这里安排的兵力并不多,而是让担当预备军的 26 军赶赴下碣隅里,打算全歼美军。

不过 26 军没能按时赶到下碣隅里,导致最终没有达到九兵团的战略目标。这个原因比较复杂,26 军战后也被严厉批评,此处不再展开。

不过规模不大不代表不惨烈。在下碣隅里的战斗中,就出现了抗美援朝中第一位特级战斗英雄,杨根思。抗美援朝一共就出现了两个特级战斗英雄,另一个则是上甘岭战役中的黄继光。

12 月 6 日,美军从下碣隅里的大撤退开始。然后就是必须要经过咱们上文说的那个水门桥,这是通往真兴里的必经之路。

这水门桥的重要性中美双方自然都清楚。所以,在 12 月 1 日,志愿军就第一次把这桥炸毁了。然后美军紧急修复,接着在 12 月 4 日又炸毁,又被美军修复。

12 月 7 日,水门桥被志愿军第三次炸毁。然而令志愿军目瞪口呆的事情发生了。美军竟然直接从日本空运过来八套 M2 型车辙桥组件,把这桥又架了起来。这过程只用了不到两天的时间。

两国之间巨大的工业能力的差距,以及工业能力在现代战争中的作用一览无遗。

12 月 11 日,过了水门桥的陆战一师通过真兴里,继续向南撤退。九兵团的阻击也基本宣告结束。

志愿军追着美军一路到兴南港,基本上也没有了激烈的战斗。12 月 24 日,美第十军从兴南港乘船离开,志愿军进入兴南港。这宣告了历时 28 天的长津湖战役的结束,同时也是第二次战役结束的标志。

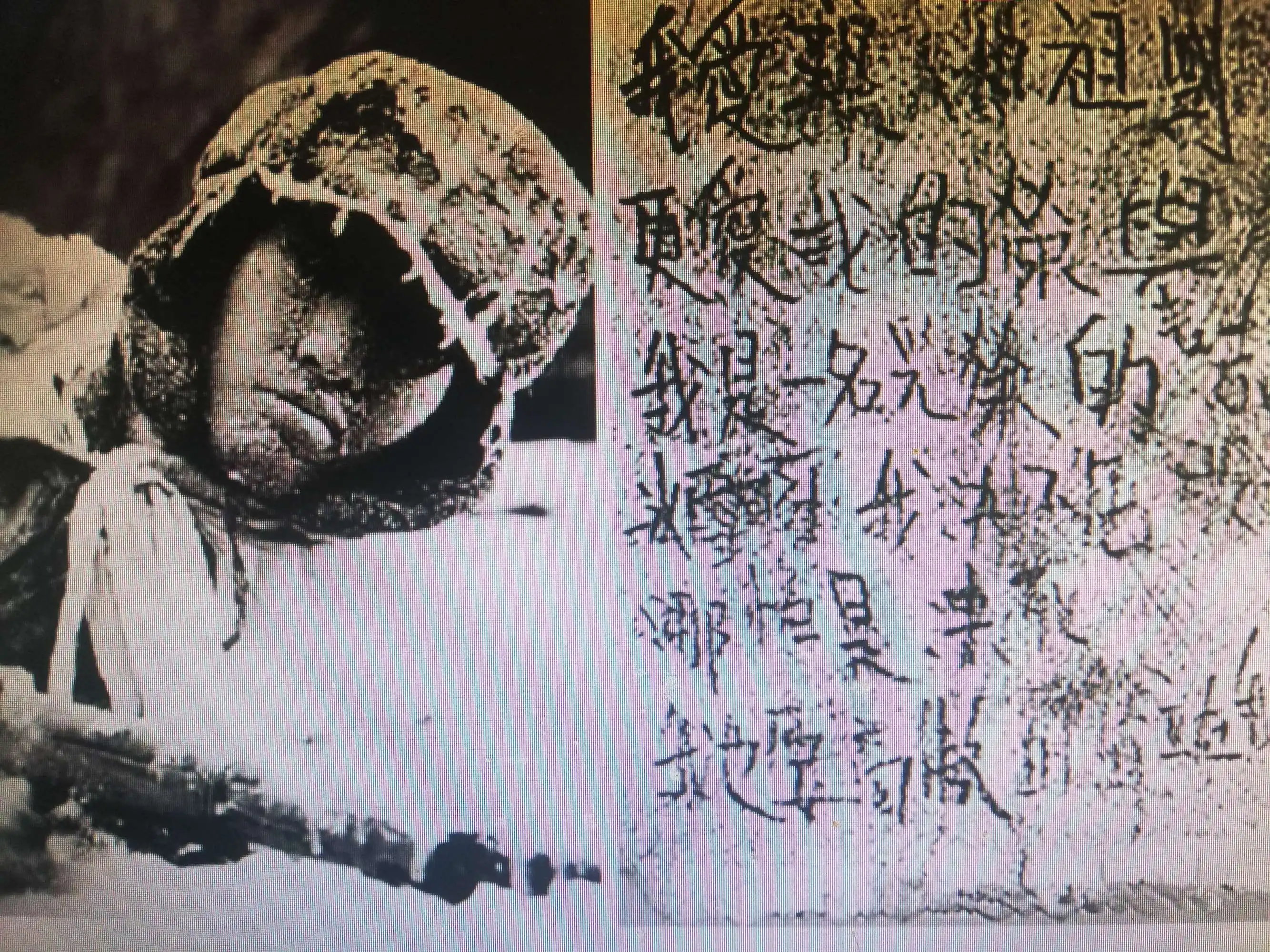

如果仅仅是看长津湖战役的结果,显然无法体会过程中的残酷。这种残酷其实用文字很难描述,现在的我们再也无法体会到当年他们那代人所代表的那种精神。

举几个例子,大家可以感受一下。

看电影时「冰雕连」的镜头让很多人的眼泪都止不住。实际上除了美军撤退途中遇到的让他们惊恐不已甚至心生敬意的冰雕连之外,在战斗的过程中,也出现了不少的冰雕班、冰雕排。

志愿军不怕打仗冲锋,怕的是隐蔽等待。打仗冲锋全身活动,还可以抵挡一点寒气,而隐蔽等待可就完全不一样了。

为了避免被美军侦察机发现,还必须不能乱动。可以想象在零下几十度的环境里,穿着单薄衣服一动不动几小时是怎么样一种难以忍受的痛苦。

主攻新兴里的是二十七军副军长詹大南带领的八十师和八十一师。八十师二三八团三营七连副连长宋协生,在准备进攻前跑到山坡上观察敌情,发现有兄弟连在等待进攻,他打招呼对方没反应,伸手一摸,他们都全身僵硬了。百十号人在等待进攻的时间里,由于隐蔽需要,长时间一动不动,全部冻死了。

宋协生忍不住眼泪哗地一下流了下来。

很多战士趴在雪地里时间过长,军号响起准备冲锋时,才发现根本已经站不起来了。有的人一条腿或一只脚冻坏了,居然拖着残腿甚至是蹦跳着向敌人冲锋。

为了堵住陆战一师从柳潭里撤往下碣隅里,五十九师安排了一个连埋伏在一个阵地上。谁知美军却一枪未发地从阵地上通过了。后来派人过去一看,这个连仅剩的

60 多个人,都紧抱着枪保持着射击姿势,全部冻死在阵地上。

孔庆三,这位八十师炮兵团五班班长,由于急于摧毁美军正在扫射的火力点,在天寒地冻工兵铲无法挖地导致火炮缺少支撑时,情急之下决然用自己的身体充当火炮基座。

火力点被成功摧毁,孔庆三被巨大的后坐力撞击牺牲。作为一名炮手,他当然很清楚火炮的后坐力是多么可怕,但他还是毫不犹豫地献出自己的生命。战后,孔庆三追记特等功,追授「志愿军一级英雄」称号。

这些场景,在作战的 28 天里,已经不是个例,而是常态。

也就是说,志愿军缺少的,绝不仅仅是棉大衣,而是包括棉大衣在内的后勤供应。饥饿、冻伤、弹药短缺,这些问题一直在困扰着九兵团的战士们。

而志愿军战士用钢铁一般的意志和勇于赴死的精神,弥补了物质上的不足。这才是九兵团在令人绝望的困境之中把美第十军打得落荒而逃的根本原因。

最后九兵团有个说法:敌人被我们打垮了,我们被严寒冻垮了。如果不是冻伤减员导致战斗力锐减,陆战一师大概率要在长津湖全军覆没。

美国人也认为,如果中国军队有足够的后勤支援,陆战一师不可能逃离长津水库。

不过美军也没认为自己失败,比如陆战一师的师长史密斯,就把从柳潭里、下碣隅里往南撤退的行为称为「向南进攻」,并把长津湖之战视为骄傲的资本。

美国军方对长津湖作战相关人员颁发了 17 枚荣誉勋章,70 枚海军十字勋章,是美国战史上颁发勋章最多的一次作战。

战后美军对长津湖战役的评价是:中国志愿军获胜,联合国军成功撤退。

或者说,双方都认为自己赢了。

美国且不说,反正一直到现在都喜欢玩文字游戏,说啥对咱也不重要。

重要的是,咱们要知道包括长津湖战役在内的第二次战役的胜利,对新中国的意义有多么重大。

如果是第一次战役是伏击战,玩了个偷袭,那第二次战役则是实打实地硬碰硬。如果第一次战役的胜利还有很多人不服气,那第二次战役则让很多人心服口服。

可以这样说,第二次战役是抗美援朝所有战役中,战略意义最为重大的一次胜利。这次胜利,不仅是国内还是国际,都打出了一招破万敌的效果。

第二次战役把联合国军打到了三八线以南,一举恢复了战前的三八分界线。这次胜利甚至远远超出了毛主席他们在入朝时的预想,可以说是一个巨大的惊喜。

这次战役的结果,打得很多人瞠目结舌,让很多国家对中国佩服得五体投地,也让国内许多等着看笑话的人闭上了嘴,这为新中国的政权巩固起到了巨大的作用。

蒋介石本来还在小岛上担惊受怕,一听新中国要入朝参战,立马感觉反攻大陆的机会大大增加。跟美军打?那结果还用猜吗?

功德林里那一帮子在改造的国军将领,很多人也是激动不已,觉得打赢美军是不可能的,到时候共军失败,他们出头的机会又来了。

还有国内一大帮子民主党人士,甚至包括部分我党人士,都觉得跟美军打的结果会很惨。他们倒不是盼着中国输,而是忧国忧民地觉得这样做是自取灭亡。

总之,国内有相当一部分人患有「恐美病」。

第二次战役的胜利结束,对这些人的冲击力可想而知,对新中国的看法有了彻底地改变,也顺便治好了这些人的「恐美病」,更让全体中国人的自信心大增。

等待机会的蒋委员长也终于明白,「反攻大陆」在今后只能是一个口号了。

这次战役的胜利让新中国的威信大增。自此,国内环境有了巨大的改观,各项改革措施也得以顺利地推行。

国际环境也有了巨大的改观。最显著的就是苏联。斯大林本来对新中国参战也不看好,说好的装备援助也一直都是扭扭捏捏不太上心,就担心把苏联拖进战争。

不过第二次战役后,新中国的战斗力让斯大林大吃一惊,然后就毫无顾忌地开始了对新中国武器装备包括空军的大力援助。这让新中国在后续的朝鲜战争中的实力得到了显著的提高。

其他亚非国家对新中国的武德充沛更是佩服得五体投地,新中国在国际上的地位迅速得到了认可。

特别是长津湖战役,让隔壁的小日本深深地震惊了。毕竟日本对侵华战争的失败一直耿耿于怀,不承认是中国人打败了他们。

日本军事研究者在战后试图分析,「志愿军在完全没有制空权,极度缺乏装备、弹药、食物和防寒用具的情况下,依旧忠实地执行对敌人的进攻任务。我们至今难以想象,这些一个月内空着肚子,弹匣内只有几颗子弹的士兵,为何只要没有倒下,便一刻不停止那日渐绝望的漫长追击?」

日本人对新中国入朝参战的心情,经历了从嘲讽,到震惊,最后到敬畏的复杂变化。

所有的这一切,都来自于志愿军战士们超出人体

极限的坚强意志和「捐躯赴国难,视死忽如归」的大无畏精神。

那代人,真的太伟大了。

最后再放几张冰雕连的相关影像。

这些影像所展示的,不单纯是一种让我们感动的行为,而是我们必须要牢记的一种民族精神。

1952 年 9 月,九兵团回国。兵团司令宋时轮在鸭绿江边下车,对着长津湖的方向沉默不语地站了许久。最后脱帽弯腰,深深鞠躬。当他站起身来,警卫员发现,这位头发花白的将军已经是泪流满面。

这,或许就是对充满悲情色彩的长津湖战役的最好注解。

- 王树增 《朝鲜战争》 人民文学出版社 2009 年 4 月出版

- 李奇微 《李奇微回忆录》 新华出版社 2013 年 11 月出版

- 邵志勇 《围猎美军「王牌师」-抗美援朝长津湖战记》 人民文学出版社 2020 年 11 月出版

- 何楚舞 /凤鸣/陆宏宇 《血战长津湖》 现代出版社 2021 年 10 月出版