1943 年 11 月,在湖南西北部的常德爆发了抗战史上著名的「常德保卫战」,因其惨烈程度而留名历史,被称为「东方的斯大林格勒战役」。

问题来了,常德保卫战为啥能跟斯大林格勒战役相提并论?

斯大林格勒战役之所以成为人类历史上最惨烈的战役之一,是因为进行了惨绝人寰的巷战。

巷战这玩意的残酷程度很难想象,如果看过《兵临城下》那部电影就能多少了解巷战是怎么回事,不过那部电影主要是讲的苏联传奇狙击手瓦西里的故事,跟实际上的巷战惨烈程度还是差了十万八千里。

不过可以想象一下,在斯大林格勒,上百万人在一个城市里各个狭窄的街道、甚至是同一座建筑物里面对面地搅成一团,互相残杀,这是一种什么样的局面。

这时候起决定作用的不是冲锋枪了,而是意志。因为用冲锋枪容易把同伴也一块突突了,所以只要能杀人的武器,什么刺刀、匕首、工兵铲、甚至砖头、牙齿都用上了,这种血腥程度,极其少儿不宜。

常德保卫战,不管从规模还是结果,当然不能和斯大林格勒战役相比。但是之所以两者可以放一块说,是因为在常德保卫战中,也同样进行了极其惨烈的巷战。

实际上在抗日战争中,进行过惨烈巷战的战役并不多。

一般情况下,就跟日军围攻常德后说的那样,按照之前的经验,一般城破之后守军就撤退了。毕竟从保存实力的角度来说,巷战并不合算,在必败的情况下再去把部队拼光,意义不大。

而常德守军——74 军 57 师,就让日本人领教了一把怎么做人。

日本人在常德外围早已经是打得痛苦不堪,本来以为拼了老命攻进城去,终于可以歇口气了。没想到,更痛苦的过程还在等着他们。

57 师,确实配得上「虎贲之师」的称号。

抗战打到 1943 年,局势已经对日本越来越不利。

欧洲战场上,苏联经过惨绝人寰的斯大林格勒战役之后,开始反攻德国。

美英联军登陆西西里,鬼精的意大利人一看不好,自己先把墨索里尼抓了起来,然后说我们意大利不跟他们法西斯混了,直接投降了事。

日本更不用提,太平洋战场节节败退,海军也遭到了毁灭性的打击。

谁都能看出来轴心国败局已定。

而在中国战场,从 1942 年起,日军已经无力发动大规模攻势作战。日本大本营也明确规定,不允许侵华日军再扩大占领区,因为即使攻下来也守不住。

所以 1942 年之后出现了一个现象,日军发动了数次攻击作战,即使目标攻下来了,都还是打完之后又回到了出发地。

而且到了 1943 年,国民政府正在和美英商议打算反攻缅甸。

总之,小日本的日子是越来越难,是个人都知道鬼子蹦跶不了几天了。

就是在这么一个大背景之下,1943 年 11 月,司令部设在武汉的日军第十一军,匪夷所思地发起了「常德会战」。

之所以说匪夷所思,是因为日军第十一军的作战计划很明确地写着「作战目的一经完成,即恢复原来态势」,也就是说打完后再退回原来驻地。

不过日军也不是神经病,这么干肯定有这么干的道理。按照日本战史记载,以及国民政府的分析,日军发起常德会战的目的是以下几点:

第一, 牵制中国军队向缅甸战场的兵力投入,支援岌岌可危的东南亚战场。这个其实有点自欺欺人,就一个军的兵力,对国军部署造不成什么大的影响。

第二, 到湖南抢粮食等物资,以战养战。湖南自古就有「九州粮仓」的称号,属于产粮大户。

第三, 按照日本战史的记载原话,是为了「自存自卫自活」,尽可能地歼灭周围的中国军队。在日军第十一军周边,中国军队部署着一百多个师。对日军第十一军来说,随着颓势越来越明显,估计觉都睡不好了。

相对合理的解释应该是后两条,第十一军为了自保,发起了「常德会战」。

日本大本营也硬着头皮同意了这次作战计划。同意的原因倒不是完全认可上述理由,而是担心「如果连仅有的一次对常德的进攻作战都不答应,将给部队士气带来恶劣的影响」。

但是狂妄的第十一军没想到的是,等待他们的将是一场异常痛苦的回忆。

因为,王耀武的 74 军,正在常德等着他们。

常德的战区归属有点尴尬。

本来湖南是划在第九战区,担任司令长官兼湖南省主席的,就是凭借「天炉战术」力保长沙不失的「战神」薛岳。但是常德虽说在行政上属于湖南,但是在战区划分上却被划进了第六战区。

所以说常德发生战事,负责守卫的自然是第六战区,但是因为和第九战区相邻,加上本来就是湖南重镇,正常来说第九战区应该全力配合。

根据后来战事的过程来

看,事实却不是这么回事,薛岳对保卫常德这事表现得非常消极。

薛岳本来资格就老,加入过同盟会,还干过孙中山的警卫营长,根正苗红的粤军出身,等于是全程目睹了蒋介石的发家上位之路,有点瞧不大上老蒋,所以两人一直不怎么对付。

第六战区的司令长官本来是陈诚,不过被调云南去组建远征军去了,孙连仲成了第六战区的负责人。

薛岳跟陈诚的关系搞得不错,如果陈诚还在第六战区,薛岳还有所忌惮,配合得还能顺畅一点。陈诚这一走,对薛岳来说,老蒋我都不鸟,你孙连仲算老几,还想指挥我?

恰巧蒋介石又跑埃及去参加开罗会议去了,重庆军委会负责作战指挥的是军令部长徐永昌和次长刘斐,根本约束不了骄横的薛岳。

这也注定了常德会战的战术配合会极其不顺畅。

此时驻守在常德的是国军 74 军 57 师,师长就是后来差点被蒋介石枪毙了的余程万。

这儿需要多说几句 74 军和 57 师。

74 军被誉为「抗日铁军」,时任军长是王耀武,属于蒋介石的嫡系中央军,可以说是精锐中的精锐,战斗力相当强悍。1941 年军委会在全国范围内选拔四个攻击军,74 军就是其中之一,可想而知其战斗力之强。

74 军下辖 51 师、57 师、58 师三个师。刚成立军时,只有 51 师、58 师这两个中央军嫡系。后来被粟裕在孟良崮打死的悍将张灵甫,常德会战时还只是 58 师的副师长。

相比于根正苗红的 51 师和 58 师,57 师则是杂牌军改编过来的,是后来加入的外来户。不过,这个杂牌军改编的外来户,不仅没有给 74 军拖后腿,反而以赫赫战功成为当之无愧的「虎贲之师」。

57 师的师长余程万,毕业于黄埔一期,资历比毕业于黄埔三期的王耀武都要老。按说毕业于黄埔一期的早就混得风生水起了,比如杜聿明、胡宗南、俞济时等人,早就混成集团军司令了,他还是个少将师长。

这倒不是因为余程万的能力不行,是因为这位同志太喜欢学习了。黄埔毕业后,他先是到陆军大学特别班,接着又到北平的中央大学政治系,后来又跑到陆军大学研究院深造。

这就导致了一个问题,学问和文凭虽然提高了,但是军功自然也少了,导致军衔和职务提升得慢。

不过余程万在「上高战役」中一战成名。57 师死守上高城,吸引住了日军主力,为外围的罗卓英包抄日军争取到了时间,取得了上高会战的大胜,被何应钦评价为「开战以来最精彩之作战」。

57 师作为善守之师,余程万作为善守之将,「虎贲之师」的威名,从上高战役后开始名闻天下。

74 军作为四大攻击军之一,是重庆军事委员会直辖管理,并不属于某个战区,是作为机动部队使用的。

鄂西会战结束后,74 军本来是到湘西休整的,而 57 师的驻地就是常德。因为发现日军频繁调动兵力,目标直指第六战区,在孙连仲的请求之下,74 军直接就留在了第六战区参战了。

驻守在常德的 57 师,顺理成章地接到了守卫常德的任务。而此时的 57 师还不满编,整个师只有 8 千人左右。

此时的余程万,也绝对想不到这场战役会是如此的惨烈。

1943 年 11 月 1 日,日军以横山勇的第十一军为主力,集结了十万余人,开始准备全面进攻。

我们必须了解一个知识点,那就是中国军队的战略思想在武汉会战之后也发生了重大变化,简单来说就是从「单线布防」变成了「后退决战」。

「单线布防」就是在一线阵地坚守,为了守住阵地,需要往里填充大量的兵力。好处是可以增长防守时间,弊端就是在日军占优势的飞机大炮面前,会造成巨大的伤亡。而且一旦一线阵地失守,后面根本没有完整部队来继续设防,容易造成大溃败。

国军在淞沪会战、南京保卫战、南昌会战等战役中,都为此吃了大亏。后来就慢慢回过味来了,「后退决战」的战术思想就走上了前台。

「后退决战」顾名思义,就是不再守着一线阵地不退,而是逐次后退抵抗,消耗敌人,后退到一定距离,坚守阵地吸引敌军主力,友军到达之后再发起决战。

三次长沙保卫战,基本就是运用了这种战术并取得了不错的结果。

不过这种战术要想成功,取决于两个条件,一个是中心点必须要守住,对守军的要求极高。第二个则是包抄的友军是不是严格配合,二者缺一都白搭。

不过从实际战例来看,国军将领之间的配合度是一言难尽,表面上看着打得挺热闹,就是不拼命往里冲,可能中心点是守住了,合围的援军却迟迟不到,导致最后功亏一篑。

所以说,国军的战斗力其实并不差,也不是士兵贪生怕死,就是因为战术、配合、内耗等问题,最终发生了很多看着惨

烈但是失败的战役,真的是可惜了那些英勇牺牲的国军士兵。

常德会战前,其实重庆军委会对日军进攻计划的判断还是不错的,对于日军的进攻路线以及最终目标可能会是常德,都做出了准确的预测。

为此也设定了国军的作战计划,简单来说就是用第六战区的一线防御部队节节阻击,李宗仁的第五战区和薛岳的第九战区进行牵制,理想地点是退到石门和澧县进行决战。万一石门被突破,那就只能退到常德决战。也就是说常德决战只是迫不得已的选择,下策中的下策。

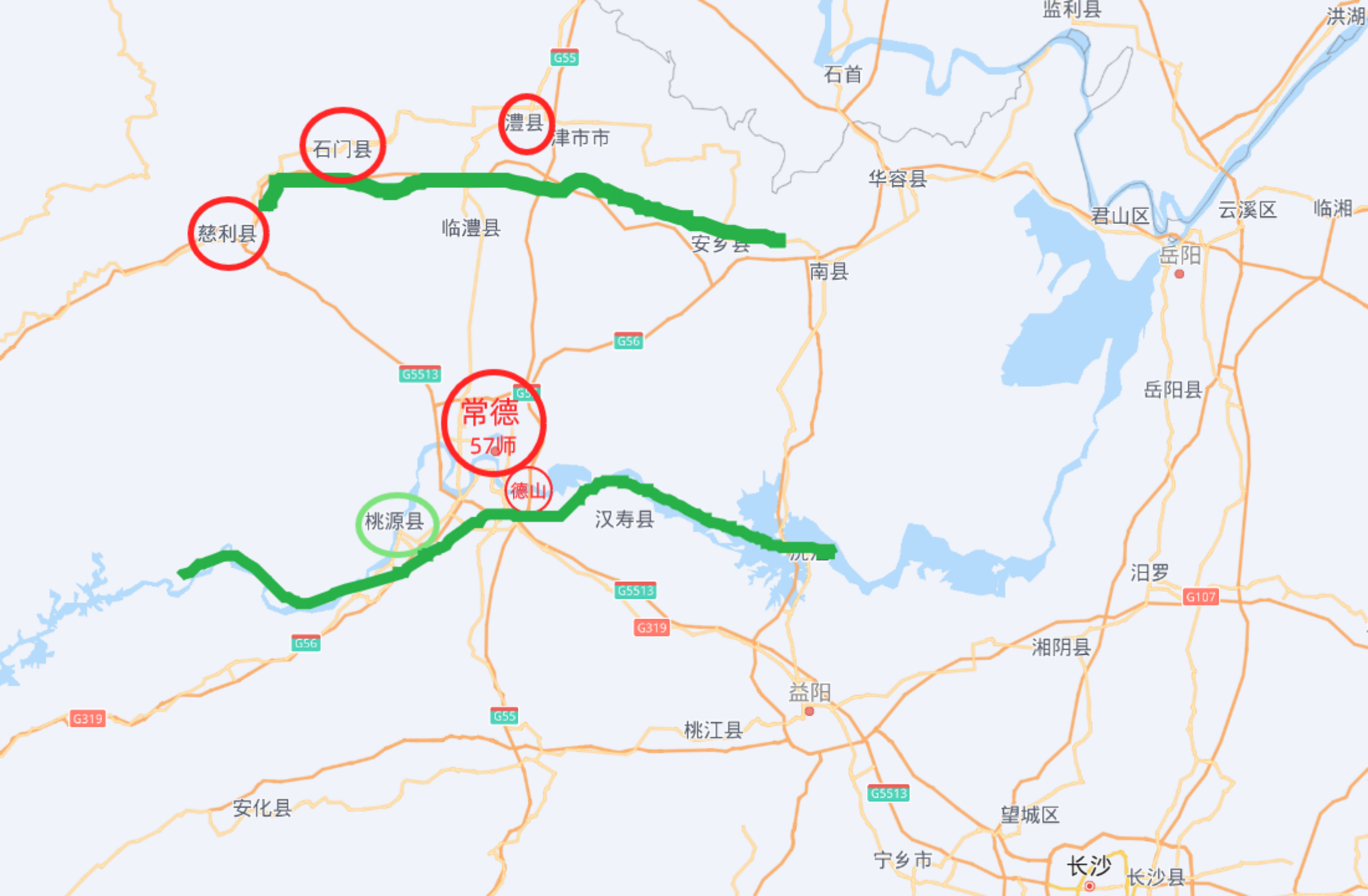

文字描述显然理解很痛苦,老习惯,看图说话。

说几个圈出来的地点就容易理解了,上北下南左西右东,先看北线。北边绿色的那根线是澧水,澧水北面的石门和澧县,就是军委会理想的决战地点。

然后就是慈利县,这是常德的门户,如果石门和澧县保不住,慈利再守不住的话,那日军必然直扑常德。

再看南线,绿色那根线是沅江。常德是 74 军的 57 师在驻守,74 军的另外两个师作为机动部队驻扎旁边那个绿圈,也就是桃源县。

常德南边画红圈的德山,则是一个制高点,属于战略要地。因 57 师兵力不足,德山由临时划归 57 师指挥的第 100 军的一八八团驻守,团长邓先锋。谁也没想到后来这个邓先锋出了大问题。

常德南面的澧水和北面的沅江,都属于天险,本来是有利于防守一方的。74 军作为战斗力最强的部队,一个师守常德,两个师作为机动部队随时支援,按说应该是比较好的一个方案了。

只不过实际的过程却和计划完全脱节,归根结底是外围部队太不给力了。

负责外围层层抵抗的是第六战区的两个集团军,一个是王敬久的第十集团军,一个是王缵绪的第二十九集团军。

日军从 11 月 2 日开始全线进攻,仅用了两天时间,到 11 月 4 日,就突破了国军的一线防御阵地,防御部队全线溃败,日军长驱直入。

到 11 月 8 日,日军突破了国军的第三道防线,也就是暖水街南北线,即将接近常德北部天险的澧水,也就是军委会计划的决战地点——石门。

负责防守石门的是第二十九集团军。在战况越来越恶化之际,总司令王缵绪带着嫡系的第 44 军撤到澧水以南,留下非嫡系的第 73 军独守石门。

说到这儿大家估计也看出来为啥防御部队溃败得这么快了,其实这就是国军的日常操作,一点也不稀奇。

蒋委员长也是一直这么干,有啥好装备有啥好事全是优先嫡系部队,至于杂牌军,打没了更好,直接撤销番号,正好不用找理由了。

你想想就老蒋这操作,国军那帮子人特别是非嫡系部队,谁敢拼命打?这也是为啥 74 军在常德陷入苦战,外围友军都是在出工不出力。

你 74 军不是嫡系吗?好装备不是都配给你们了吗?你们不出力谁出力?

面对守卫石门的国军,日军除正面强攻外,又派出一支部队渡过澧水,打算抄 73 军的后路。至此,73 军已有全军覆没的危险。

为避免被包饺子,第 73 军留下暂 5 师坚守石门,其他主力进行突围。

暂 5 师在师长彭士量的带领下,为了掩护主力突围,坚守阵地死战不退,最终除少量士兵侥幸突围外,全师几乎全部阵亡,师长彭士量壮烈牺牲,以身殉国。

11 月 14 日,石门陷落。

仗打到这个程度,结果已经显而易见。国军的外围部队确实是在节节阻击逐步后退,问题是退得太快了,设计好的沿途侧击和伏击的包袱还没来得及抖出来,日军已经打到家门口了。

以至于军委会和第六战区根本来不及调集其他军队来增援,日军就已经直接面对常德了。

王耀武也气得够呛。

我招谁惹谁了,只不过就是来第六战区休整一下,怎么到最后我 74 军成了主角?

现在常德北线的门户只有慈利了,慈利不保,常德危急。

王耀武带领 74 军的 51 师、58 师,以及临时拉进来归王耀武指挥的 100 军,从桃源县紧急赶赴慈利。

真正的血战,即将开始。

石门轻易失守绝对是国军战略上的一个大失误。

按说应该调集兵力和日军争夺石门,因为石门一丢,慈利根本没办法守住,这样只能眼睁睁地看着日军杀到常德城下了。

军委会估计也是纠结,如果把精锐 74 师派去石门死守,还担心把精

锐给打没了,搞不好老蒋回来还得收拾他们。

不过石门失守后,重庆军委会没办法,不能眼睁睁地看着日军越过慈利县杀向常德,只好命令驻守在桃源,准备保护常德的王耀武带着 74 军和 100 军去跟日军争夺慈利。

一路横冲直撞的日军,一到慈利就感觉出守军有明显的不同。

之前沿途的守军稍击即溃,攻打慈利北边的制高点赤松山时,尽管守军只有一个营,却攻了一天没打下来。

日军只好调集主力进行夜袭,谁知守军坚守不退,直到全部阵亡。

赤松山守军为 74 军 58 师一七二团第三营,四百余人尽数殉国。

74 军跟日军打得惨烈无比,双方都损失惨重。不过也没啥用,占据优势兵力的日军突破了侧翼,再顶下去就有被包饺子的危险,无奈之下,74 军于 11 月 22 日撤出慈利。

日军直扑常德。

常德都打成这样了,我们得看看蒋委员长在忙活啥。

实际上,最关心常德战局的,莫过于老蒋了。

此时正是蒋介石的高光时刻。

作为盟国的四大巨头之一,去埃及参加开罗会议去了。

有人会问开罗会议不是三巨头吗?没错,苏联的斯大林没去,就剩三巨头了。

斯大林不想见蒋介石,老蒋也不愿意见斯大林。

原因也不复杂。

斯大林跟日本在 1941 年签订了《苏日中立条约》,现在还没有撕破脸,如果跟老蒋会谈,担心日本会想,我大日本帝国还在中国打仗,你俩是要合谋收拾我是咋的?

苏联现在正在跟德国打得死去活来,实在没能力再去防范日本了。

还有一个原因是斯大林瞧不上蒋介石。

中国国贫民弱,让日本打成这样,你老蒋还想作为四巨头之一?你也配?

蒋介石也不愿意见斯大林。

国共分裂等于是蒋介石背叛了苏联这个大金主,虽然抗日战争前几年没办法又接受了苏联的援助,但苏联人打的什么算盘蒋介石也是一清二楚。

加上苏联一直是中共的后台,导致蒋介石对斯大林的感觉说不出来地别扭。

日本突破石门的时候,老蒋还没出发去开罗。

作为中国战区的领袖,去开罗跟罗斯福、丘吉尔这两个真正的巨头商议世界局势,这对中国、对老蒋都是十分荣耀的大事,所以老蒋绝对不想拿着又被日本人打得落花流水的战绩去开罗。

但是他只能干着急。

你要说底下那帮子军头不出力,战斗又惨烈得很;你要说他们在拼命打,不到半个月的时间就让日军如入无人之境地到了常德。

老蒋实在急得不行了,一怒之下扬言要去常德,自己亲自指挥。实际上,再过两天,11 月 18 日,他就要出发去开罗了。

要不说王耀武会来事,知道这时候要给领导梯子下,给老蒋发电报说您是国家元首日理万机这点小事怎么能麻烦您呢?放心吧,即使友军不给力,我 74 军也必然死守常德。

然后,1 月 18 日蒋介石出发去开罗,当天上午,慈利就陷落了。

其实这也不能怪王耀武吹牛,74 军两个师对阵日军几万人的主力,基本上属于孤军奋战,确实是尽力了。

按照日军战史记载,跟 74 军在常德外围的苦战,成了日军的一场噩梦,第十三军团的伊藤联队,差点让 74 军给围歼了。

而且,除了 74 军,其他的国军部队也不是都消极避战,比如说川军。

常德旁边的陬市是川军第四十四军 150 师的师部驻扎地,师长许国璋在兵力全部布置在外围身边只有两个连的情况下,没有选择弃城后退,而是手持步枪带着仅有的兵力冲向了前线,中弹重伤。

许国璋部下以为师长已阵亡,为避免被日军侮辱,准备把他抬到沅江南岸。

许国璋醒来后得知陬市已失陷,悲愤之下表示绝不做逃兵,从阵亡卫兵的腰间掏出手枪,举枪自戕,壮烈殉国。

至此,国军已经牺牲了两名师长,彭士量和许国璋。

再加上后面第九战区援军第十军预十师的孙明谨师长,常德会战竟然牺牲了三名师长。

要不是余程万最后突围而走,那就要在常德会战中折进去四名师长。

要知道,在淞沪会战中牺牲的师长(含副市长)也不过四名,那可是双方投入了一百万兵力的大规模战役。

常德战役的规模要远小于淞沪会战,却出现了如此牺牲,简直让人无语。

接着,日军直扑常德城郊。

严阵以待的 57 师,算是正式和日军交上了火。

余程万对防守战术研究得非常透彻,为此还曾经去长沙学习过。

尽管他知道以八千兵力对抗日军围城的三万余人是凶多吉少,但是他还是做了周全的准备。

他把

常德设置为三道防线,第一道是常德城郊,第二道是常德城垣,第三道是常德街道。

战术安排方面,则是把所属的三个团都派到第一道防线,根据战况逐步后退。

从 11 月 18 日到 22 日,57 师和日军在常德城郊进行了血战。

因防线长兵力少,很多阵地都是一个连甚至一个排的兵力防守,而面对的却是日军占据绝对优势兵力的一个个大队。

尽管 57 师悍不畏死坚守阵地,很多连排都全数牺牲也绝不后退,但是改变不了阵地被逐步突破的现实。

余程万知道再在外线拼命只会全军覆没,于是在 11 月 22 日把兵力全部收缩到城垣防线,继续在城墙下跟日军血战。

日军也是伤亡惨重,第 116 师团第 109 联队的联队长布上照一被炸死,第 3 师团第 6 联队的联队长中畑护一被中国空军扫射而死。

日军没想到常德守军如此凶悍,此时也是骑虎难下。

退又退不得,攻又死伤惨重,甚至把毒气弹、燃烧弹都用上了。

然而此时的 57 师也撑不住了。

本来常德背靠沅江这个天险,余程万把防守兵力都配置在了东西北三个方向,南边沅江边上的德山是临时划归 57 师的一八八团驻守。

没想到一八八团长邓先锋,在南线日军即将进攻德山之时,竟然带着家眷跑路了,导致被日军轻易拿下了德山这个制高点。

这一下战况等于是雪上加霜,常德的东南西北四个方向被日军团团围住了。

11 月 25 日,日军从东南西北四个方向,开始了对常德城的总攻。

11 月 28 日,付出巨大伤亡的日军终于攻破北门,蜂拥而入。

听到城破消息的日军欣喜若狂。按照日军以往的攻城战经验,虽然守军一般会拼命抵抗,但是城破之后意志会立马崩溃,不是逃跑就是投降。

常德,终于打进来了,可以歇口气了。

日本人高兴得太早了,他们不但不能缓口气,还要面对更惨烈的厮杀。

他们不知道,他们遇见的是一支什么样的部队,不知道他们担负着什么样的使命。

余程万在日军突破石门后,接到的命令是「固守常德,与城共存亡」。

「固守常德,与城共存亡」,这个命令的意思非常明确,就是要 57 师死守不退,全部战死也得死在常德。

蒋介石这是让手底下那帮子国军给坑怕了,守不住就跑,一弄就溃败。所以有时候不得已只好提前说好,你要敢私自撤退就是违抗军令,送军事法庭枪毙。

蒋介石下这样的命令,倒也不是想让国军非得死在阵地上,还是想让他们抛弃幻想,打出士气来,别还没打就开始考虑跑。

至于常德,蒋介石为啥这么看重?宁肯让精锐的 57 师全军覆没也不能弃城?

归根结底还是一个面子的问题。

如前文所说,他去开罗跟罗斯福和丘吉尔见面,无论如何也得让他们知道中国军队在他的带领下是多么的英勇。这当然不仅仅是他个人的面子,也牵扯到后续能否让美国相信国民政府,加大援助力度的问题。

余程万也没想跑。

在战前他就给全师做动员,发出了「城存与存,城亡与亡」的号令。此时的他,还没想到友军会如此不给力。

城内的巷战打得惨烈无比。实际上在 28 日防御日军突破时,57 师的炮弹已经用完了。余程万把炮兵、工兵,包括师部人员全部改成步兵,端着步枪参加巷战。

五十七师喊出了「有一墙守一墙,有一壕守一壕,有一坑守一坑」的决死口号,每一座房屋、每一条街道、每一堆废墟,都成了和日军白刃战的场所。

到 11 月 30 日,日军 116 师团已经把指挥部迁入了常德城内,可是战斗还远远没有结束。

日军都快郁闷死了。

城都破了,你们这是干啥?求求你们快撤吧,实在受不了了。

之前日军攻城时,日军第十一军司令横山勇对守军如此顽强百思不得其解,左思右想,终于想出了自己认为的原因,那就是觉得四面围住常德,导致守军没有退路,只能跟他们玩命。

于是把南门的攻城兵力撤到东门,留出南门这个空隙,让 57 师赶紧撤走。

然并卵。

依然是不死不休地死磕。

此时的 57 师,人员基本上已经伤亡殆尽,到了弹尽粮绝的地步,完全就是靠超人的意志在坚持。余程万无奈在 11 月 29 日发出最后一电:

「弹尽,援绝,城已破。职率副师长、指挥官、师附、政治部主任、参谋部主任等,固守中央银行,各团长划分区域,扼守一屋,做最后抵抗,誓死为止,并祝胜利。第七十四军万岁,蒋委员长万岁,中华民国万岁。」

巷战坚持到 12 月 1 日,实在扛

不住的日军用平射炮向守军依托抵抗的平房发射了大量燃烧弹。

燃烧弹这玩意咱们在电影里看过,石头都能烧,在屋内隐蔽的士兵基本没跑。

常德城里的民房基本都被烧成了废墟,导致守军的防御区域急剧缩小。

这期间,军委会和第六战区一直在给 57 师讲「望梅止渴」的故事,一会说援军明天就到,一会说援军打倒常德城下了。

被频繁提气又泄气折磨了多次的 57 师,也快崩溃了。

老蒋也在 12 月 1 日回到了重庆,还特意致电余程万,说 57 师的英勇奋战,「引起全世界各友邦最大之敬意」。

余程万现在顾不上啥敬意不敬意了。

援军迟迟不至,老子带着士兵苦苦支撑的意义在哪里?此时的余程万心里,更多的是对友军支援不利的恨意。

12 月 3 日,余程万召集团长开会,决定的结果是:突围!

留守负责牵制日军的柴意新团长带着 51 个人跟日军展开了惨烈肉搏,最终全部壮烈牺牲。

值得说一句的是,柴意新刚刚新婚七个月。

在余程万决定突围时,他主动接下了这个注定必死的任务。

在抗战中国军序列里牺牲的团长有很多,但是新婚的柴团长这种视死如归的勇气,值得我们格外铭记。

至此,1943 年 12 月 3 日,坚守了十几天的常德城最终陷落。

其实在这之前,外围援军也不都是在看热闹,有两支援军一直在拼了命地往里打。

一支就是王耀武的 74 军的其他两个师。

这也是余程万寄予厚望能进来救 57 师的自己人,只可惜拼了全力也没突破日军的防线。

还有一支是第九战区方先觉的第十军,就是后来死守衡阳打怕日军的那支部队。

蒋介石在开罗的时候知道日军已经杀到常德城下,大发雷霆,命令薛岳无论如何要组织兵力去常德营救。

薛岳知道到了这时候再搪塞就说不过去了,安排第十军紧急赶赴常德战场。

只是为时已晚。路途遥远,等第十军赶到常德外围,日军的防线早已形成,虽说方先觉带领第十军拼命抢下了南线的德山,甚至第三师不顾伤亡打到离常德南站三公里处,却因日军的激烈阻击,只能又退回德山。

其中预 10 师着急接近常德,中了日军埋伏,基本全军覆没,师长孙明瑾壮烈殉国。

不管怎么说,余程万剩下这一百来号人,面对攻城的三万日军,确实是等不到援军了。

余程万突围后见到了王耀武,王耀武让他又带着队伍杀回了常德城。

其实就是回到了常德,因为这时日军已退走,常德成了一座空城。

王耀武很明显这是在救余程万的命。

果不其然,在战后的总结会议上,蒋介石对 74 军的所有人员,包括 51 师、58 师、甚至 57 师,都进行了褒扬,58 师的张灵甫还因为表现突出获得了一枚云麾勋章。

只有一个人受到了严厉批判,就是余程万。

蒋介石对余程万战到最后却弃城而逃的行为极其不满,坚持要送军事法庭受审,并下达了处决手令。

不过很多人为余程万鸣不平。

在常德百姓请愿、王耀武求情后,特别是在看到战地考察团的考察报告之后,蒋介石也逐渐消了气,改判两年有期徒刑。

余程万后来又回到了王耀武的二十四集团军,不过基本上也默默无闻了。

关于余程万突围这件事,还真得分两方面来说。

一方面,在「固守常德,与城共存亡」的军令面前,余程万在没有得到军委会和第六战区的许可时,弃城而去的行为明显属于抗命,从军纪来说枪毙他也没啥讲不通。

而且,在要求全师与城共存亡,士兵最终伤亡殆尽的情况下,作为师长却选择了逃生,从道德方面来说也不太光彩,所以蒋介石说这个是「不名誉的污点」。

张灵甫私下说,余程万的选择是失去了一个「死而重于泰山的好机会」,如果坚持到最后,甚至战死,历史的评价将完全不同。

另一方面,余程万孤军死守常德,以 8 千人面对日军 3 万余人,从 11 月 20 日算的话,到 12 月 3 日,足足坚持了十三天。

如果说援军能够精诚团结的话,常德会战很可能是一场大胜。

对余程万来说,他拼命血战,翘首以盼的友军却迟迟不至,所以慢慢由期待变成愤恨,心理发生变化也是情有可原。

不过对余程万个人来说,他在军队的荣耀也基本结束了。因为在战争年代,将领的权威主要来源于临阵的表率作用。

余程万显然属于有了污点的人,以至于在以后的军队生涯中也难有建树了。

但从我们后人的角度来看,余程万孤军死守常德,把常德保卫战打成了「东方的

斯大林格勒」,显然,无论他最终做出了什么选择,他都是一个抗日英雄。